D = dorsal; C = cervical; Acc = accidente.

Procedimiento

Sesiones de entrenamiento

Estudios basados en registros electromiográficos (EMG) han

observado que durante la propulsión se activan preferentemente el bíceps y

tríceps braquial, deltoides, pectoral mayor y el trapecio (Mulroy y cols.,

1996; Chow y cols., 1999). Por lo

tanto, en estos grupos musculares deberá centrarse el trabajo de fuerza.

Basándose en estos resultados muchos autores coinciden en utilizar los

siguientes ejercicios con pesas: press

militar, press banca, curl de bíceps, curl de tríceps, remo y pulldown

de pecho (Jacobs y cols., 2002, Salinas Duran y cols., 2001, O´Connell y cols.,

1995, Nash y cols., 2002).

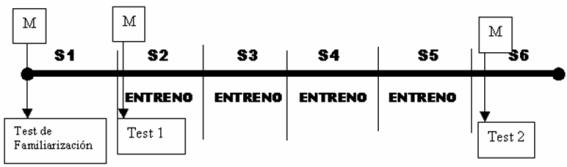

Los entrenamientos se realizaron tres veces por semana

durante cuatro semanas (figura 1). Las sesiones tuvieron una duración de 50-60

min, tiempo en el cual se realizaban los ejercicios de fuerza.

Figura 1. Esquema de

la fase experimental. Días en que se efectuaron los test y semanas de

entrenamiento. Los entrenamientos se realizaron lunes, miércoles y viernes a

las 10 horas. M=martes; S=semana

La estructura de la sesión fue la siguiente: (i) calentamiento: consistió en ejercicios de movilidad articular de hombro codo y

muñeca, estiramientos del bíceps, tríceps, pectoral y deltoides con una

duración total de 6 min.; (ii) entrenamiento: En la primera

sesión se realizó un test previo a los participantes en el que tenían que

realizar con cada ejercicio 1 RM con el máximo peso posible. En función de este

peso se hallaron los porcentajes de intensidad de los entrenamientos. Se

comenzó trabajando con el 40% llegando al 70%

en la última semana de entrenamiento. El número de series varió entre

3-4 y las repeticiones entre 20-30. Los descansos entre series fueron de 1 min.

y entre ejercicios de 5 min. Los ejercicios realizados se daban en el siguiente

orden: curl de bíceps, curl de tríceps, press militar

con mancuernas, pulldown de

pecho, press banca y deltoides con mancuernas;(iii) estiramientos:

Al final de cada sesión se realizaron estiramientos de los grupos implicados en

cada ejercicio.

Sesiones de

valoración

Se

utilizó un diseño experimental intragrupo con dos tests realizados antes y

después de las sesiones de entrenamiento. Una semana antes del pretest los

sujetos realizaron una sesión de familiarización con los tests de valoración.

La sesión de valoración comenzaba con un calentamiento estandarizado que

consistía en 5 minutos de desplazamiento de propulsión continuo, movimientos

articulares de hombro codo y muñeca, ejercicios de fuerza resistida por parejas

y progresiones por el espacio de la prueba de velocidad realizando

aceleraciones. Posteriormente se realizaron los siguientes tests en el orden en

que se presentan:

Test de velocidad

desplazamiento. Consistió en recorrer

Test de fuerza máxima

isométrica. Los sujetos debían ejercer la máxima fuerza tan rápido como les fuese

posible durante 6 s. La fuerza era registrada por una célula de carga (Globus

Italia, Codogne, Italia) conectada a un ordenador portátil, donde se almacenan

los datos (frecuencia de muestreo = 100 Hz). La célula de carga iba unida

mediante cadenas por un extremo a las dos ruedas traseras, bloqueando su giro,

y por el otro extremo a la espaldera (figura 3).

Test de fuerza resistencia: Consistió en mantener durante 60 s la máxima fuerza

posible desarrollándose el test de la misma forma que el anterior (figura 3).

Este test se realizaba una vez y se analizaba el índice de fatiga ((Fmáx-Ffinal)*100/Fmáx).

En los dos test de fuerza los sujetos

podían colocar sus manos en la zona del aro en la que más cómodos se

encontrasen, pero esta posición era anotada y mantenida en los sucesivos tests.

|

|

|

|

Figura 2. Posición de salida del test de |

Figura 3. Posición del sujeto y situación de la célula de carga en los

dos test de fuerza isométrica. |

Análisis de los datos

El registro de los datos y su tratamiento gráfico se realizó

con el programa Microsoft® Excel, mientras que el análisis estadístico se llevó

a cabo con el paquete SPSS-v12.0 para Windows. Para analizar las modificaciones

entre cada sesión de tests (pre y post) se aplicó la prueba de Wilcoxon para

datos no paramétricos. Los valores se muestran como madia ± SD y se trabajó con un nivel de significación p<0,05.

RESULTADOS

La tabla 2 muestra los resultados de la comparación de

los test antes y después del entrenamiento, correspondiente a la velocidad de desplazamiento,

la fuerza máxima y el índice de fatiga.

Tabla 2: Resultados

obtenidos en los tests antes y después del entrenamiento.

|

|

PRETEST |

POSTEST |

P |

|

Tiempo en 15m (s) |

6,27

± 0,82 |

5,94±0,80 |

0,043* |

|

FMI (N) |

395,8

± 104,9 |

411,1

± 96,7 |

0,225 |

|

IF (N) |

215,9 ±

107,4 |

183,6±26,2 |

0,080 |

Los valores están expresados como media ± desviación estándar. FMI=fuerza máxima

isométrica; IF=índice de fatiga; *=diferencia significativa (p<0,05).

El entrenamiento produjo incrementos

significativos en la velocidad de

desplazamiento (18.6%, p<0.05). La

fuerza mejoró un 3.8%, pero no de forma significativa. La fuerza resistencia,

valorada por medio del índice de fatiga, mejoró un 14,9% (p=0,08). En la gráfica 1 aparecen

superpuestas dos gráficas resultantes de los valores medios de los tests de

todos los sujetos, antes y después de las cuatro semanas de entrenamiento.

IF PRETEST IF

POSTEST

![]()

![]()

![]()

![]()

Gráfica 1: Curva de fuerza tiempo de los valores

obtenidos en el test de fuerza máxima isométrica 60 s antes y después del

periodo de entrenamiento. Trazo azul pertenece al pretest y trazo rosa

pertenece al postest.

DISCUSIÓN

Los resultados del presente estudio muestran que un entrenamiento

de fuerza resistencia de cuatro semanas mejora la velocidad de desplazamiento

en usuarios de silla de ruedas y tiende a disminuir el índice de fatiga. Los

tests realizados en el presente estudio se llevaron a cabo en la propia silla

de ruedas de la persona, por lo que transferencia de los beneficios obtenidos a

la situación real podemos considerarla como elevada.

La

mejora producida de la velocidad en este tipo de entrenamiento exclusivo de

pesas nos hace pensar que, en estudios previos como los de O´Connell y cols. (1995) y Nash y cols. (2002) en donde combinaban un entrenamiento de pesas

con entrenamiento con ergómetro de silla de ruedas, la mejora de la velocidad se

debe en gran medida al propio trabajo con pesas. Los porcentajes de aumento de

la velocidad se asemejan al resultado obtenido en este estudio siendo un 20,2%

y un 17,8% respectivamente, y un 18,6% en el presente estudio. No se ha

observado en ninguno de estos trabajos si esta mejora de la velocidad se puede

atribuir a una mayor amplitud o frecuencia de brazada, aspecto que puede ser

objeto de estudio de futuros trabajos.

No se han encontrado investigaciones que examinen los

efectos de un entrenamiento basado exclusivamente en la fuerza resistencia con

pesas, puesto que la mayoría de los estudios se basan en un entrenamiento

general de resistencia que complementa el trabajo cardiovascular con el de

fuerza, con aparatos como una silla de ruedas ergométrica, ergómetro de brazos

(Davis y Shephard 1990; Yim y cols.,

1993; O´Connell y cols., 1995; Rodgers y cols., 2001; Jacobs y cols., 2002;

Bonaparte y cols., 2004). En alguno de estos trabajos se observó que

tras un entrenamiento de 8 y 16 semanas se daba una mejora significativa de la

fuerza en los músculos que más intervienen en el movimiento de propulsión, que

son el bíceps y el tríceps (Davis

y Shephard 1990). Podemos encontrar también en otros estudios como el de Jacobs

y cols. (2001) que tras un programa de 12 semanas, de entrenamiento con trabajo

cardiorrespiratorio complementado con un trabajo de pesas, se dan mejoras

significativas de la fuerza en los ejercicios de press militar

(19,4%), horizontal row (20,8%), peck dec

(21,1%), preacher curls (11,9%), latissimus pulldown (23,2%) y

dips (30,2%). Los resultados encontrados en estos estudios nos hace pensar

que la duración de un programa de entrenamiento con este tipo de población

discapacitada debería ser de mayor duración, en torno a las 8-12 semanas de

trabajo si realmente queremos encontrar mejoras significativas de la

fuerza.

Según los resultados del presente estudio, el

entrenamiento de fuerza con cargas entre 40-70% de 1RM produce mejoras en la

fuerza resistencia (Jacobs y cols.

2001), pero no es adecuado para el aumento de la fuerza máxima

isométrica. Para conseguir mejoras significativas en los valores de fuerza

máxima tendríamos que trabajar con cargas máximas o submáximas con más del

70-80% de intensidad, pero no es aconsejable según la bibliografía consultada,

ya que produce un alto riesgo de lesión en las articulaciones de hombro y codo

(Salinas Duran y cols., 2001; Jacobs y

cols. 2001).

Aunque las mejoras observadas en este trabajo no fueran

significativas (14,9, p=0,08), podemos atribuir esta falta de significación

estadística al reducido número de sujetos que participaron en el estudio. Por

lo tanto, para no cometer estadísticamente un error tipo II, creemos que el

entrenamiento llevado a cabo sí que mejora el índice de fatiga. No se han encontrado

estudios que evalúen el índice de fatiga en lesionados medulares. En test de

resistencia de la fuerza isométrica realizados en sujetos sanos, se observa que

la fuerza de los brazos disminuye un 55% desde el inicio hasta el final del

test (Yamaji y cols., 2002 y 2006). El resultado obtenido con nuestros

participantes en este estudio tiene un índice fatiga de 14,9%, mucho menor que

los resultados con personas sanas. Esta gran diferencia entre ambos puede ser

debida a que los usuarios en silla de ruedas tienen que estar constantemente

propulsándose con los brazos, con lo que tienen mucho más trabajada la

resistencia que las personas sanas, con lo que la variación de la fuerza es

menor al comparar el inicio con el final del test.

Una de las ventajas que aporta este trabajo es que las

mejoras observadas en los lesionados medulares se obtuvieron al entrenar con un

material que se puede encontrar en cualquier gimnasio. Por el contrario, en

otros trabajos en los que se observaron mejoras en la fuerza muscular de este

tipo de población se utilizaron medios más sofisticados que difícilmente

resultan accesibles (Davis y Shephard 1990; Yim y cols., 1993; Maïsetti y cols.

2000; Rodgers y cols., 2001; Jacobs y cols., 2002 y Maïsetti y cols. 2002).

Esta circunstancia es más importante si se pretende hacer llegar a todas las

personas un entrenamiento que les prevenga de posibles lesiones por

sobreuso, además de ayudarles a ser más

eficientes en su vida diaria (O´Connell y cols., 1995; Rodgers y cols., 2001;

Jacobs y cols., 2002).

Los resultados de este estudio se pueden ver limitados

por el uso de un único grupo de estudio, aunque la mayoría de las

investigaciones revisadas no usan un grupo control. (Yim el al., 1993;

O´Connell y cols., 1995; Rodgers y cols., 2001; Jacobs y cols., 2002; Bonaparte

y cols., 2004). No obstante, en este trabajo sí que hubo un periodo de control

que sirvió para que los sujetos se familiarizasen con los tests de valoración,

disminuyendo la influencia del efecto aprendizaje y aumentando la fiabilidad de

los test. El reducido número de participantes es un aspecto común a los

estudios que evalúan este tipo de poblaciones (Davis y shephard 1990; Yim el

al., 1993; O´Connell y cols., 1995; Rodgers y cols., 2001; Jacobs y cols.,

2002; Bonaparte y cols., 2004), posiblemente debido a la difícil accesibilidad

a este tipo de población y al problema de juntar sujetos con lesiones

similares.

Según Hagberg y

cols. (2000) en un estudio acerca de las mejoras que pueden sufrir

personas con lesiones en el hombro, los tests isométricos sumados a un

entrenamiento de fortalecimiento llegan a disminuir las lesiones de esta

articulación. Si esta investigación la extrapolamos al trabajo realizado en

este estudio se puede decir que el entrenamiento de fuerza resistencia sumado a

tests y ejercicios de fuerza isométrica realizados con este entrenamiento son

beneficiosos tanto para la prevención como para la rehabilitación de lesiones

por sobreuso en el hombro. En conclusión, el entrenamiento de fuerza resistencia

mediante ejercicios tradicionales de musculación en lesionados medulares es

recomendable, ya que mejorará el rendimiento en actividades cotidianas como la

propulsión en silla de ruedas. Este tipo de trabajo repercutirá favorablemente

en la calidad de vida de estas personas.

AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen a

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Bonaparte JP, Kirby RL,

Macleod DA (2004) Learning to perform wheelchair wheelies: comparasion

of 2 training strategies. Arch Phys Med Rehabil; 85: 785-793.

Chow

JW, Millikan TA, Carlton LG, Chae W, Morse MI (2000) Effect of resistance

load on biomechanical characteristics of racing wheelchair propulsion over a

roller system. J Biomech; 33: 601-608.

Davis

GM, Shephard RJ (1990) Strength training for wheelchair users. Br J Sp

Med; 24: 25-30.

Gellman

H, Sie I, Waters RL. (1998) Late complications of the weight-bearning upper

extremity in the paraplegic patient. Clin Orthop Rel Res; 233: 132-135.

Hagberg

M, Harms-Ringdaht K, Nisell R, Hjelm EW (2000) Rehabilitation of

neck-shoulder pain in women industrial workers: a randomizel trial comparing

isometric shoulder endurance training with isometric shoulder strengh training.

Arch Phys Med Rehabil; 81: 1051-8.

Jacobs

PL, Nash MS, Rusinowski JW (2001) Circuit training provides

cardiorespiratory and strength benefits in persons with paraplegia. Med Sci

Sports Exer; 33(5): 711–717.

Jacobs

PL, Mahoney ET, Nash MS, Green BA (2002) Circuit resistance training

in persons with complete paraplegia. . J Rehabil R&D; 39(1): 21-28.

Kilkens OJ, Dallmeijer AJ, de Witte LP, van der Woude

LH, Post MW (2004) The Wheelchair Circuit: construct

validity and responsiveness of a test to assess manual wheelchair mobility in

persons with spinal cord injury. Arch Phys Med Rehabil. 85:424-31.

Lal

S (1998) Premature degenerative shoulder changes in spinal cord injury patients.

Spinal Cord; 36(3): 186-89.

Maïsetti

O, Guével A, Legros P, Hogrel JY (2002) SEMG power spectrum changes

during a sustained 50% Maximum Voluntary Isometric Torque do not depend upon the prior knowledge

of exercise duration. J Electromyogr Kinesiol; 12: 103-109

Mamaghani

NK, Shimomura Y, Iwanaga K (2002) Katsuura T. Mechanomyogram and electromyogram

responses of upper limb during sustained isometric fatigue with varying

shoulder and elbow postures. J Physiol Anthropol; 21(1): 29-43.

Mulroy

SJ, Gronley JK, Newsam CJ, y cols. (1996) Electromyographic activity

of shoulder muscles durning wheelchair propulsion by paraplegic persons. Arch

Phys Med Rehabil; 77: 187-193.

Nash

MS, Jacobs PL, Woods JM, Clark JE, Pray TA, Pumarejo AE (2002) A comparison of 2

circuit exercise training techniques for eliciting matched metabolic responses

in persons with paraplegia. Arch Phys Med Rehabil; 83: 201-9.

O´Connell

DG, Barnhart R (1995) Improvement in wheelchair propulsion in pediatric

wheelchair users trough resistance training: A pilot study. Arch Phys Med

Rehabil; 76: 368-72.

Rodgers

MM, Keyser RE, Rasch EK, Gorman PH, Russell PJ (2001) Influence of

training on biomechanics of wheelchair propulsion. J Rehabil R&D; 38(5)

Salinas

F, Lugo L, Ramírez L, Eusse E (2001) Effects of an exercise

program on the rehabilitation of patients with spinal cord injury. Arch Phys

Med Rehabil; 82: 1349-54.

Yamaji

S, Demura S, Nagasawa Y, Nakada M, Kitabayashi T (2002) The effect of

measurement time when evaluating static muscle endurance during sustained

static maximal gripping. J Physiol Anthropol; 21(3): 151-158.

Yamaji

S, Demura S, Nagasawa Y, Nakada M (2006) The influence of different

target values and measurement times on the decreasing force curve during

sustained static gripping work. J Physiol Anthropol; 25(1): 23-28

Yim SY, Cho KJ, Park C, Yoon

TS, Han DY, Lee HL (1993) Effect of wheelchair ergometer training on spinal

cord-injured paraplegics. Yonsei Med J; 34(3): 278-286.

Rev.int.med.cienc.act.fís.deporte – vol. 7 - número 27 - septiembre 2007 - ISSN: 1577-0354